本来是计划只写上下两篇的,但我大概考虑了一下,感觉说不大清楚。那就分为上中下三篇好了。中篇主要来说一些关于建国以来至文革之前历史中关于周恩来的细节。再次提醒各位注意,当研究周恩来这种级别的中共高层历史的时候,到最后还是要落脚到毛泽东的身上,事件的发展和人事的变动,要看毛泽东本人是如何思考和决定的。

1952年起,在“五马进京”的大背景之下,高岗的地位大幅度提升,明显超过了其他四位进京的地方书记。中央人民政府计划委员会与政务院平行,所以高岗就与周恩来在党内地位上平等了。而计委直接把经济和计划工作全部划了过去,再加上高岗本人负责的八个工业部,实际上周恩来的权力范围极大被缩小,从建国之初的政务院主管一切事务退到了只能管外事和统战的地步。中共中央于1953年3月10日通过决定:

为了更好地做到现在政府工作中的各领导同志直接向中央负责,并加重其责任,现特规定明确的分工如下:

国家计划工作,由高岗负责;

政法工作(包括公安、检察和法院工作),由董必武、彭真、罗瑞卿负责;

财经工作,由陈云、薄一波、邓子恢、李富春、曾山、贾拓夫、叶季壮负责;

文教工作,由习仲勋负责;

外交工作(包括对外贸易、对外经济、文化联络和侨务工作),由周恩来负责;

其他不属于前述五个范围的工作(包括监察、民族、人事工作等),由邓小平负责。

到了5月15日,政务院实质上就被拆分了,给总理留下的工作实际上就剩了外交,具体可查阅《关于中央人民政府所属各财政经济部门的工作领导的通知》。也就是说,周恩来名义上是总理,工作范围却成了外交部长。

后来高岗的自我交代以及对于高岗事件的定性之中,都强调了高岗的反刘少奇之处。但是从上述权力划分可以明显看出毛泽东让高岗坐大而压周恩来的行为。如果强行解释这是在通过打压薄一波安子文等人向刘少奇开火,那就太过于牵强了。高岗事件是毛要借高倒刘,失败之后将高岗(和饶漱石)作为替罪羊抛出这一定性应当不错,但是如果仅仅关注反刘而不关注反周,那就是无视了重大历史事实了。

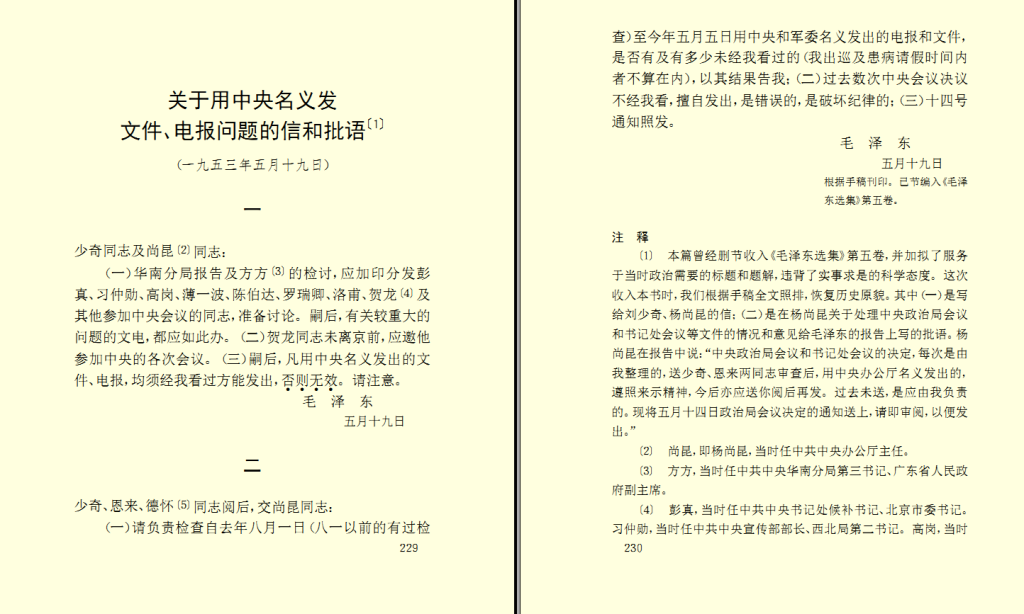

毛泽东公开讲过:“什么都是西花厅(周恩来办公处),哪有颐年堂(毛泽东办公处)!”“西花厅车水马龙,颐年堂门可罗雀!”当我们仔细翻开这一段历史,就会发现到了53年中期,毛泽东产生了深深的对权力分散的警惕,尤其是周恩来的政务院掌握的权力过大,那段经典的“否则无效”批语也发生在此时。要注意,周恩来所担任的政务院党组干事会(中央人民政府党组干事会)书记一职,实际上是在政务院内部组建了一个由周牵头的党的领导机构,这也是毛泽东所不能容忍的。

53年新税制的问题让毛泽东对于刘少奇、周恩来乃至杨尚昆等人产生了很大不满,所以起用高岗来克制刘少奇周恩来也是必然的。不过到了最后,毛泽东选择了放弃高岗,随着高岗的死和计委的取消,周恩来稳住了自己的地位,有惊无险的度过了第一个节点。

高岗事件留待后来再细讲,这里先说个小小的花絮。高岗第一次自杀未遂之前,给毛泽东写了封信(后又由高烧毁,未送达毛),这封信由赵家梁回忆重写之后送周恩来。周恩来评价说:从他(指高岗)给主席的信可见,他最恨的就是陈云和彭真,临死还要血口喷人。

第二个节点可以说的简单点,那就是大跃进的决策期。毛泽东一再要鼓动冒进,而周恩来试图保持稳妥,两人的冲突在南宁会议之中达到了顶点。毛泽东手拿着柯庆施的大作《乘风破浪,加速建设社会主义的新上海!》对周恩来说:你是总理,这样的文章你写不写得出来啊?周恩来无奈答:我写不出来。这也是当代史上一个令人印象深刻的画面了。

毛泽东此时对于周恩来的不满和对柯庆施的宠爱已经到了一种非常微妙的地步。周恩来在南宁会议之后(具体地说是在八大二次会议周恩来再次沉痛检讨之后)向中央提出:自己继续担任总理是否合适,请中央考虑。时邓小平主持中央工作,汇总高层意见之后否决了周恩来的辞意,报毛泽东之后,毛不置可否。周恩来的总理之位总算勉强保住。

毛泽东对于反冒进及其直接负责人刘少奇周恩来不满,试图以柯庆施取代周恩来当总理的声音,在高层内广为流传,不可能毫无根据。周恩来用自己在高层中的深厚根基,巧妙的化解了这第二个节点,并始终将柯庆施压制在华东,只让柯在死前当了一年的副总理,大概也算是中华民族之幸事了。

南宁会议这一正面交锋,终于让周恩来对毛泽东的心态产生了彻底的转变。从此之后,周再也不敢顶毛了,周的锋芒从此消失,成为了“人民的好总理”。革命同志蜕化为封建君臣,也许是这片神奇土地上的一种历史必然吧。

待续。